Chamacuero, Gto.

(También llamado Comonfort, Gto.)

Creo que desde el diseño inicial de esta página debiose considerar una sección para, al menos, enumerar los lugares, construcciones o sitios de nuestro municipio que tienen alguna singularidad, sea por su estado de preservación, su belleza, su importancia para los chamacuerense o por su historia.

Seguramente la larga descripción que publicamos sobre el Templo de San Francisco hubiera quedado mejor ubicada en esta sección que en el apartado de Historia (poco a poco reubicaremos esos artículos). Quizás el caso del templo es atípico, pues se cuenta con bastante documentación para conocer su historia, no será el caso de muchos otros "Espacios", por lo que la participación de los amables lectores será invaluable, ya sea que nos proporcionen información adicional sobre algún lugar o edificio que hayamos mencionado, o nos sugieran hablar de algún otro que consideren singular.

Finalmente, cuando yo era un muy incipiente estudiante de Arquitectura, uno de los más entrañables profesores nos preguntó cuál era la materia prima del arquitecto, luego de que los alumnos sugirieran a ciegas : "La piedra, el tabique, el concreto, el plano, etc". El maestro aclaró, con el aire propio de una revelación profunda: "La materia prima del arquitecto es el espacio". Rememorando todo aquello decidí nombrar a esta sección "Espacios en Chamacuero". Claro, también porque : "Edificos, construcciones, monumentos y lugares de Chamacuero" era más largo (y menos incluyente).

El templo de Comonfort, dedicado a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, tiene una historia un tanto diferente a la de otros templos del municipio, en parte porque su construcción no es tan antigua como el templo parroquial, o el templo de Nuestra Señora de los Remedios, y en parte porque su función se vio interrumpida a pocos años de su construcción. Antes de mencionar algunos aspectos de esta historia, conviene decir que este templo se localiza al poniente de la cabecera municipal, muy cercano a la margen del Río Laja, digamos que a unos cien metros de la ribera izquierda de este río.

Se puede decir que ahora y hace ciento cincuenta años, el predio estaba en las márgenes del área urbana, el cauce del Río Laja entonces y ahora es una limitante natural para el crecimiento de las poblaciones. El predio original mide unos veinticinco metros de frente y setenta de fondo, de los cuales, los cuarenta primeros pertenecen al atrio. Digo que el predio original porque hace unos cuarenta años, un terreno aledaño pasó a formar parte del atrio, ensanchándolo unos trece metros que, a lo largo del tiempo han resultado de mucha utilidad.

Líneas arriba mencioné "hace ciento cincuenta años", por ese entonces debe haberse comenzado la construcción del templo. A todos los que intentamos investigar algún suceso histórico nos encantaría contar con las fuentes documentales, suficientes e inobjetables, para poder conocer los sucesos del pasado con absoluta certeza. Generalmente esto no es posible, mucho menos en acontecimientos cotidianos de los que nadie se preocupa por dejar constancia. En este caso, se cuenta con una carta que envió el sacerdote J. Jesús Franco a la Arquidiócesis de Morelia. Una copia de este documento está enmarcado en la Sacristía del templo de Guadalupe, de ahí, amablemente, me permitieron fotografiarlo, lo mismo que algunas imágenes antiguas de la construcción.

Transcribo la carta completa, porque nos dice mucho más de lo que expresan sus renglones:

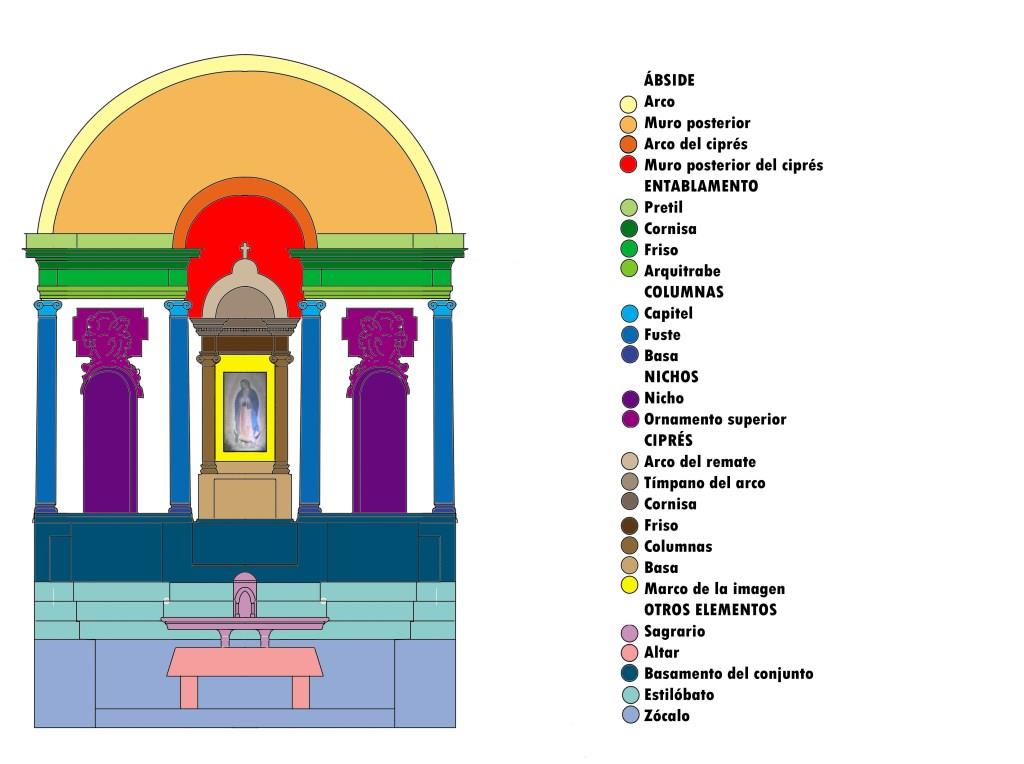

Aunque resulta evidente que la geometría y altura de la nave no cambiaron con su reconstrucción, algo ligeramente diferente sucedió con el altar mayor. Afortunadamente contamos con dos fotografías antiguas de este elemento (mismas que también me compartieron en la sacristía del templo), que nos permiten compararlo con el actual. Como no puedo asegurar que usted, amable lector, ha leído mi muy interesante Descripción del Templo de San Francisco, disponible en esta misma sección de Espacios, reitero un poco unos cuantos conceptos. El espacio en la cabecera de un templo se llama ábside, en éste se ubica el altar y en consecuencia el presbiterio, aunque puede haber un presbiterio previo al ábside en templos muy grandes. El altar es la mesa sobre la cual se realiza la Consagración, lo que está detrás es retablo, pero se le suele llamar altar mayor a todo el conjunto.

Los ábsides suelen ser de forma semicircular, lo cual es perceptible por la cara exterior de ciertos templos. En este caso, el muro posterior presenta dos elementos que, vistos dese arriba son un cuarto de circulo, al centro de éstos está el elemento principal que se encuentra exento (es decir separado) del muro del fondo, formando una especie de baldaquino o ciprés. Estos elementos son muy similares, en su concepción y en su geometría al del altar mayor del templo de San Francisco.

Estos elementos con planta en cuarto de círculo contienen un nicho, en su lado más cercano al muro tenían una columna de orden Jónico y en su lado central dos columnas, los elementos actuales presentan una columna de cada lado. El elemento central, el que contienen la imagen tutelar del templo presenta un basamento sobre cuyos extremos se desplantan dos pilastras jónicas de menor proporción a las del resto del conjunto, no tiene arquitrabe, pero sí una especie de friso con amorcillos y guirnaldas, sobre éste una cornisa y rematando este elemento un semicircular ornamentado con dos ángeles y ramos de flores.

Actualmente todo el conjunto se levanta sobre un estilóbato de tres bandas y bajo éste un zócalo que sigue la misma geometría. Alguna vez, como se aprecia en las imágenes antiguas, toda la cornisa era rematada por un barandal, como si sobre ésta alguien realizara un imposible rondín. Estos elementos, si bien no son muy comunes, existen en templos mucho muy antiguos y, aparentemente, sí tenían una función práctica de mantenimiento, como pudo haber sido en este caso, dado que están a la altura de las ventanas. Creo, sin embargo y sin menospreciar al arquitecto responsable, que se trajo la idea del cercano, bello y muy neoclásico Templo del Carmen de la ciudad de Celaya. Y ya que menciono dicho estilo, si en algún apartado hubiera que clasificar este templo, no dudaríamos en llamarlo neoclásico, máxime que en el momento de su construcción, no se concebía otra corriente de diseño para estos espacios.

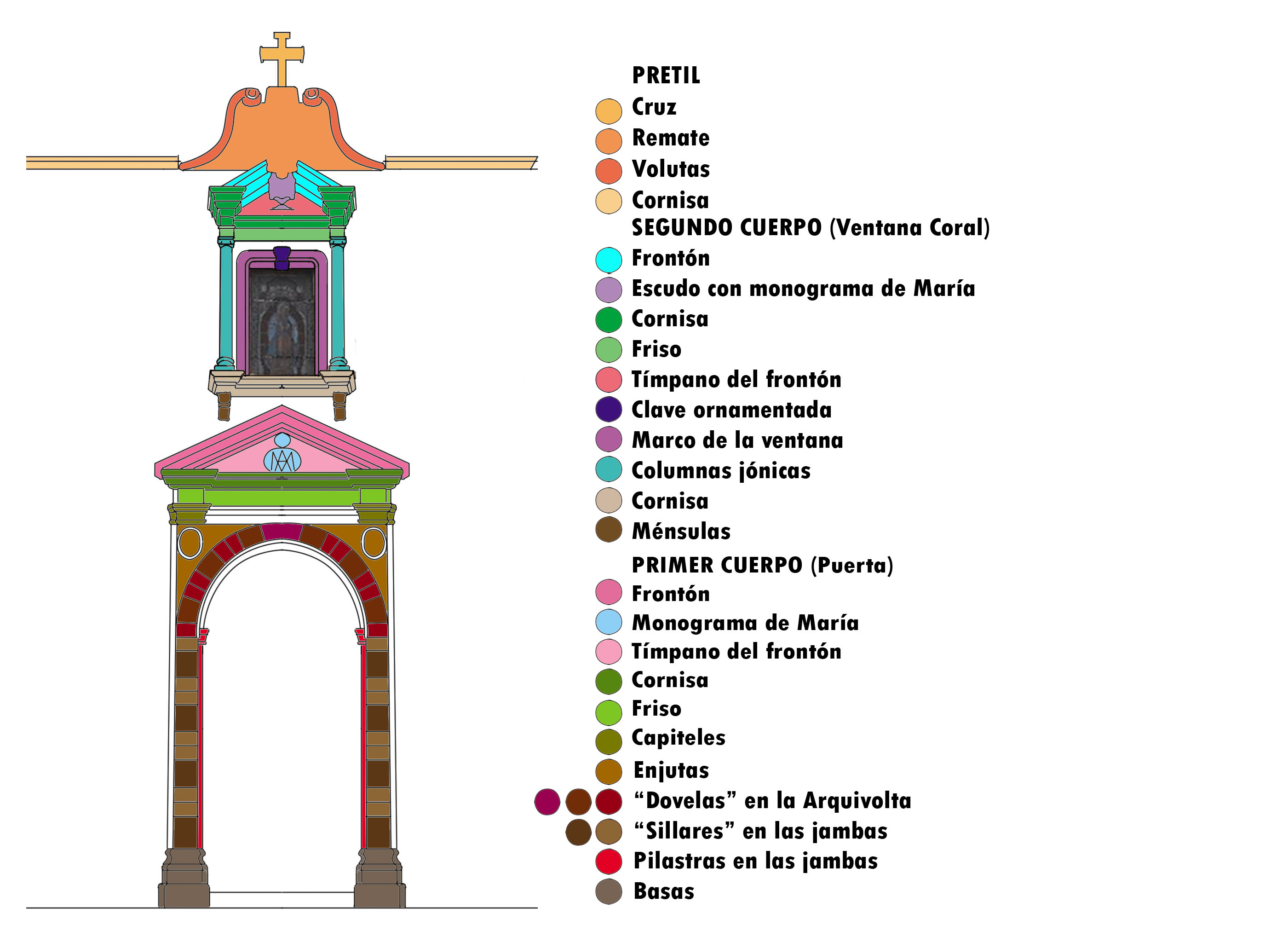

Se puede intuir qué elementos son propios del diseño original del templo y cuáles no, sin embargo no hay modo de asegurarlo categóricamente, lo cual no es relevante tampoco. Más importante es que la esmerada atención que los responsables de este espacio han puesto en su cuidado lo tiene en un alto grado de belleza, con muchas de sus superficies bellamente doradas y un minucioso adorno sobre muros y bóvedas, con cenefas en las aristas de las bóvedas y en la colindancia con arcos y pilastras. Sobre cada cara de las bóvedas está el monograma de María. Como sé que aun para quienes tienen conocimiento de esta materia y su terminología es complicado ir siguiendo las descripciones al resepecto, incluyo un diagrama con los nombres de cada elemento, no significa que esta sea una propuesta de colores para redecorar este espacio.

En algunos testimonios que había yo recabado, se mencionaba que la construcción del templo databa de los años treinta del siglo XX, esto no es posible, por supuesto si damos por buena la información que menciona el Padre Franco, de que la inundación de 1912 deterioró el templo. En lo particular me suena muy congruente la información que la carta proporciona, es probable que el templo original se haya de dicado en 1895, dado que en ese año se realizó la coronación de la imagen que está en la Basílica de la ciudad de México. Más aún, una de las campanas ostenta una fecha que parece ser 1891. También anterior a los años treinta. Más allá de esta información, por supuesto que es de llamar la atención la dedicación que, pese a su estado de salud, manifiesta el sacerdote para realizar esta labor. Hoy en día sabemos que fue fructífera, finalmente y que las tareas de remozamiento y las mejoras, prácticamente continúan hasta el día de hoy. Cuando el padre Franco menciona el entusiasmo de los fieles de la Parroquia tienen muchísima razón, muchísimas personas, no sólo del rumbo del templo, sino de toda la parroquia se sumaron gustosos a la labor.

En el exterior tenemos una portada de dos cuerpos, el primero lo comprende la puerta, propiamente, colocada en un arco de medio punto, la arquivolta del arco tiene tableros que, al ser radiales, podríamos calificar como dovelas, estas "dovelas" tienen un original diseño, la clave es más grande, del doble de tamaño, que las dovelas aledaña a cada lado, éstas, a su vez son del doble de las dovelas contiguas, que son dos, a estas les sigue una dovela grande y dos pequeñas más. Pero, como estos elementos no se manifiestan en el intradós, que es liso, podíamos llamarlas nada más tableros y no dovelas. Estos tableros (y siguiendo el ejemplo de las dovelas podríamos llamarlos sillares) se repiten en las jambas del arco, también con el ritmo de un sillar grande y dos pequeños, mismos que arrancan desde basa, como si fueran columnas, sin embargo en la cara interna de las jambas hay una pilastra dórica, que tiene la misma basa que la cara exterior de las jambas y termina, justamente en la imposta del arco. En las enjutas del arco hay sendos medallones y, sobre estos, capiteles que se corresponden con las jambas, sin embargo el entablamento que debería seguir a estos capiteles no presenta arquitrabe aunque sí friso, cornisa y un frontón en cuyo tímpano está el monograma de María.

El segundo cuerpo lo comprende la ventana coral, cuyo marco es una moldura corrida de vértices redondeados, destaca en este marco una clave ornamentada con una hoja de acanto. En el claro de la ventana hay un vitral con la imagen de la Virgen de Guadalupe. El marco está flanqueado por dos columnas jónicas que se desplantan sobre una cornisa, apoyada sobre dos ménsulas. Este cuerpo tiene un entablamento completo rematado por un frontón trunco en cuyo tímpano hay un escudo con el monograma de María.

La fachada, que no la portada, presenta una sencilla cornisa en su pretil, misma que en el centro desarrolla un par de volutas para estructurar un remate para la portada, este remate está coronado por una pequeña cruz.

La imagen antigua nos revela que el primer cuerpo está casi igual a su original no así el segundo que fue modificado con acierto, desde mi punto de vista.

Este artículo seguramente está lleno de imprecisiones, ha sido mi intención tomar una serie de imágenes en el propio templo, así como corroborar in situ, algunas afirmaciones que aquí hago. Cuando sea posible, dadas las circunstancias sanitarias, realizar una visita al templo, corregiré lo que sea menester e ilustraré lo aquí indicado con unas fotografías más específicas. Entre tanto vuelvo a agradecer a la Sra. Carolina Camacho y, en general, a los responsables del templo, por la información y por las imágenes que amablemente me proporcionaron.

Comonfort, Gto. a 14 de octubre de 1,944

Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Dn.

Luis Ma. Altamirano y Bulnes.

Morelia, Mich.

Muy estimado Padre:

Como no me fue posible hablarle en la Basílica, lo hago ahora aunque con brevedad.

El Médico que me atiende, al reconocer mis enfermedades el día 5 del presente mes, no me dijo nada de operación, a pesar de que, dos meses antes, estaba ya determinado a hacerla; para confirmarme más en esto, me dirigí a otro especialista, de acuerdo con el parecer de S.E. para confrontar opiniones; tampoco se decidió por la Cirugía; una tercera opinión tuve que oír, con casi los mismos resultados; queda en concreto esto: que por ahora, no es necesaria la intervención de la Cirugía, y que el tratamiento que voy a seguir en adelante, es de tonificarme; es probable que yo sea un desahuciado prácticamente y que, lo que me haga, se solo para mejor vivir en adelante; estos pocos días que restan, los debo emplear lo mejor posible.

Otro asunto: Hay aquí, en la orilla de Comonfort, como a 400 mts. de la Parroquia y como a 150 mts. de la orilla del Río de la Laja, un templo arruinado por la inundación de 1912 y empeorado, tiempo después, por un rayo; con todo, quedan los muros, con dos cuarteaduras, bastante macizos, la bóveda destruida, Altar Mayor, pavimento y Sacristía, semidestruidos; de la torre solo tiene el comienzo; tendrá de fondo algunos 40 mts; de ancho algunos siete; se ha llamado has ahora, El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, dedicado a Ella, me parece, que en 1895. De lo que fue, solo quedan, las ruinas del Templo, la Santa Imagen, y una campana. Desde entonces se ha descuidado un poquito, aquello, y el Gobierno, aprovechándose de este descuido ha estado rentando como terreno de sembradura, lo que fue el cementerio, en una bagatela; los arrendatarios ocupan la Sacristía, y un burro pasa las noches en el templo. Últimamente corrió la versión, de que estaba puesto en subasta pública, todo el Santuario; me dirigí luego a la Oficina Federal de Hacienda, para ver lo que había de cierto; el Jefe, (sr. Rojas) me dijo, que un Sr. ricachón de aquí, ofrecía tan solo trescientos y tantos pesos; algunas personas de Escobedo, algo menos; cantidades sin proporción a la que pide el Gobierno, la cual alcanza a setecientos y tantos pesos. Es probable, que en esa mezquina cantidad, el Gobierno se atreva a enajenar el templo, y que en su lugar se construya Quinta, Establo, Escuela, que sé yo, pero ya, en ese supuesto se haga muy difícil la restauración del Templo. El Sr. Rojas, me sugirió que me dirigiera a Bienes Nacionales para comunicar la reedificación y con esto quitar el predio del peligro; por tanto,

Teniendo en cuenta la edificación de otra cosa sobre las ruinas del Santuario; el entusiasmo con que la gente de toda la Parroquia, acogería la iniciativa; y el que S.E. me diera ocasión de ocupar en algo mis últimos días, de acuerdo con el Médico, le suplico, que si a bien lo tiene, se digne concederme el permiso para comenzar con el favor de Dios, está grande obra de la reedificación del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, con la bendición de su Excelencia y la ayuda de todos los fieles de la Parroquia; y que me haga favor de concederme el Templo de Sn. Antonio que esta situado al costado oriente de la Plaza Pral. de este lugar, para celebrar ordinariamente el Santo Sacrificio del Altar, y establecer, allí, a ser posible, el Comité de Mejoras, Guadalupano.

El sr. Cura Meza, acogió con cariño, la iniciativa, y me ofreció ayudarme; pero veo con pena que su salud, yendo cada día peor, no garantiza gran cosa; con todo, si persevera en su buena voluntad, me servirá mucho de acuerdo siempre con lo que S.E. tenga a bien resolver.

¡Quiera Su Excelencia acordar lo conveniente a este proyecto, esperando en todo caso su bendición!

Su hijo en C. Ntro. Sr.

J. Jesús Franco

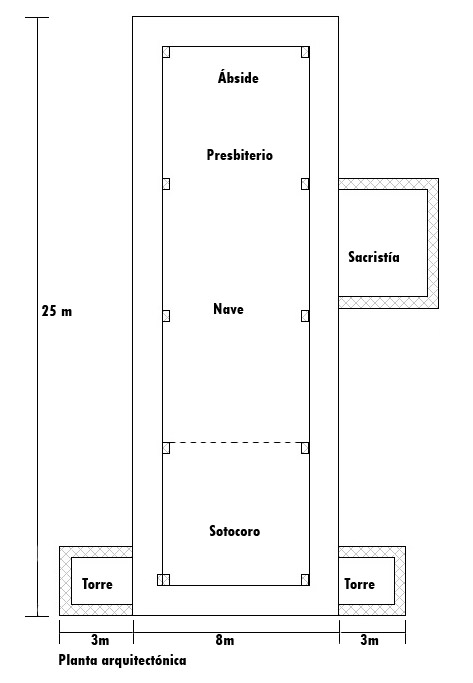

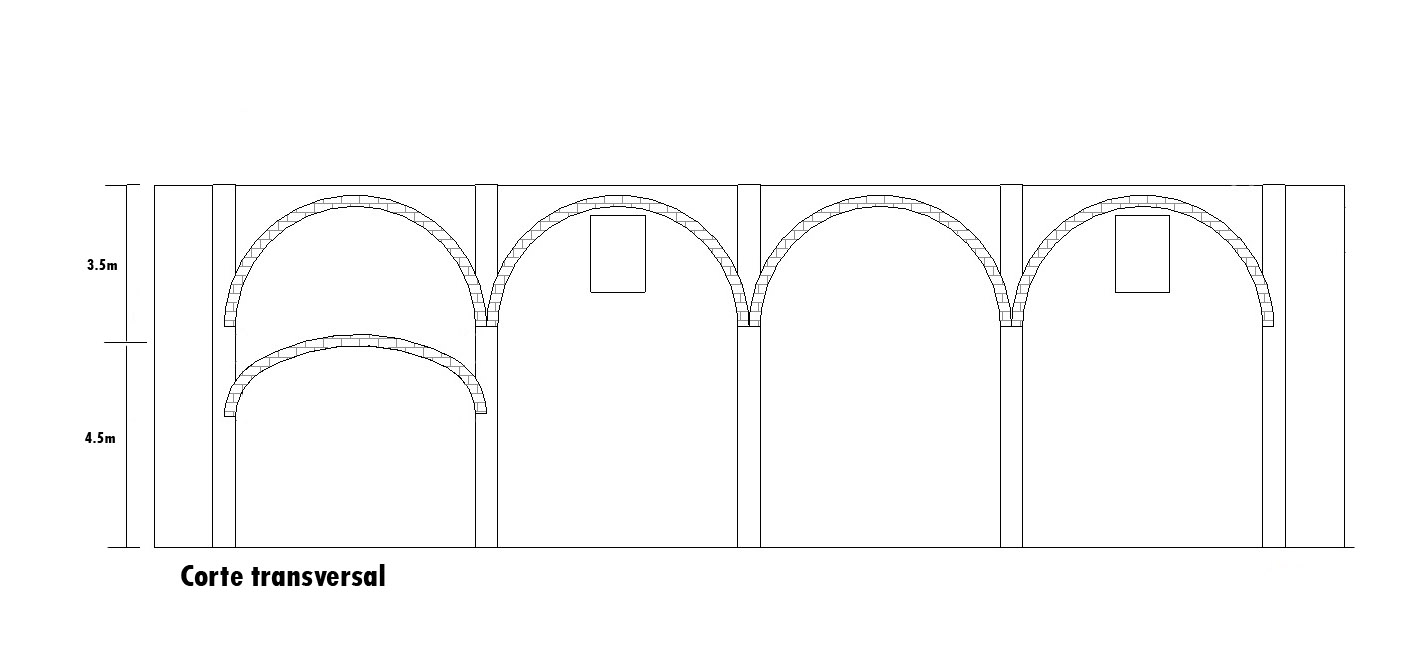

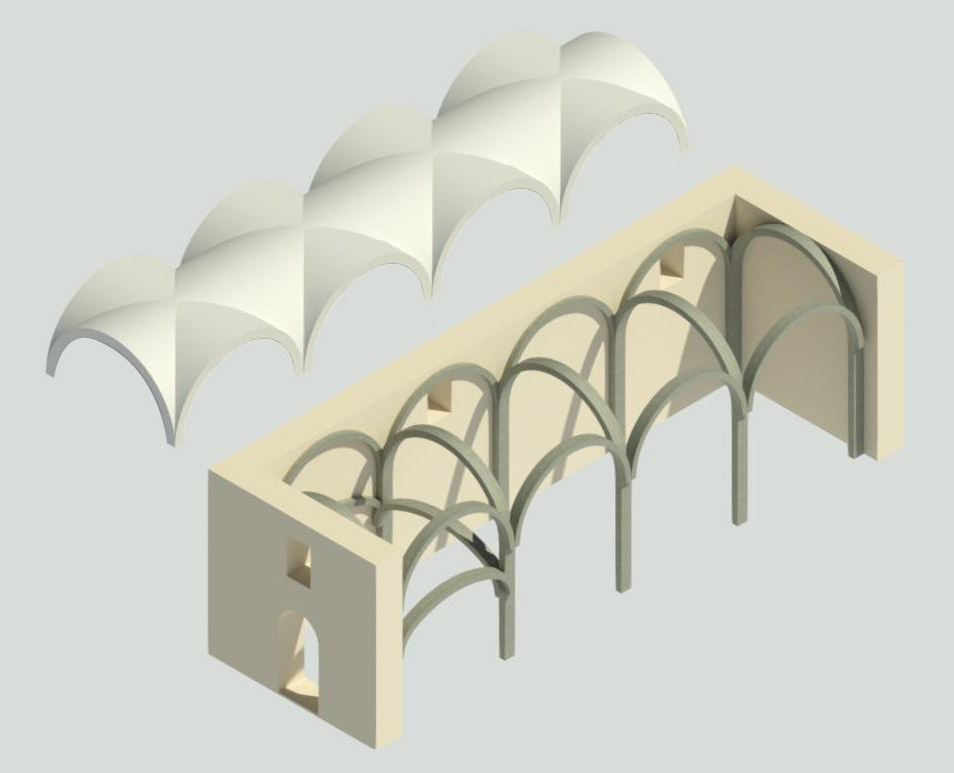

Hablemos entonces del templo como es hoy en día. El templo consta de una sola nave de veinticinco metros de largo y ocho metros de ancho. Su techumbre está resuelta con cuatro bóvedas de arista, coincidiendo con la más cercana al acceso hay un coro. La altura máxima en el interior es de ocho metros y cuatro y medio en el sotocoro (es decir debajo del coro).

Si bien las bóvedas se reconstruyeron, parcial o totalmente, es casi seguro que se hayan colocado en la misma posición y proporción que las bóvedas originales. En los arcos que se forman en los muros laterales, por la geometría de las bóvedas ( a los que se les llama arcos torales), hay ventanas hacia ambos lados, salvo en los correspondienes al coro. Los arcos transversales se prolongan en pilastras laterales. A lo largo de ambos muros laterales, a la altura del arranque de los arcos, hay una cornisa que coincide con la del altar mayor.

Complementario a la nave está la sacristía en el costado oriente (del lado de la epístola) y dos torres exentas, que no se aprecian en la fachada. Muy recientemente se agregó un elemento exterior en el lado derecho de la portada, de éste hablaremos más adelante.

Si pudiéramos colocar a un ladito las bóvedas para observar la estructura de los arcos torales, obtendríamos un esquema como el que se reproduce más abajo.

El Santuario deNuestra Señora de Guadalupe

Ojalá fuera tan fácil

En el año 2008, y durante el año siguiente, se realizó la remodelación del centro histórico de Comonfort, esta etapa ocupó la plaza Dr. Mora y sus calles aledañas, La plaza 5 de Febrero y sus calles aledañas y las calles Abasolo, Magisterio y dos cuadras de la calle Hidalgo. La remodelación implicó el cambio de pavimento, con la consiguiente renovación de redes hidrosanitarias, la remodelación de las fachadas y, muy importante, el acomodo subterráneo de las líneas eléctricas, telefónicas y demás que navegaban de poste a poste. Entiendo que las redes telefónicas o de televisión por cable, no se colocaron subterráneas en su totalidad, pasando de una azotea a otra en algunos casos.

Como quiera que haya sido el resultado fue hermoso y, con el natural deterioro, prevalece en su valor estético quince años después. Siguiendo este criterio a lo largo de los siguientes años se hicieron remodelaciones en las calles de Allende, Guerrero, Pípila, Juárez y Arista, en los tramos de estas calles cercanos al centro histórico.

Pero, a diferencia de la primera remodelación efectuada, en las demás calles los cables aéreos prevalecen y no porque se haya olvidado de instalar los ductos subterráneos necesarios, parece ser más bien un asunto de que las complicaciones de recolocar todos esos cables son muchas y el beneficio muy poco. En lo primero estoy de acuerdo, en lo segundo no, máxime si observamos la enorme cantidad de ciudades y pueblos (mágicos o no) que han incrementado su belleza al "esconder" bajo tierra sus instalaciones eléctricas telefónicas o de tv por cable.

Para darme una idea, una muy leve idea, de lo que ganaríamos ocultando estos cables, realicé estas imágenes comparativas. Con y sin cables se podría llamar este artículo. Y ya que reconozco que esconder cables no es fácil, tampoco se crea que limpiar estas imágenes fue algo rápido y sencillo.

En esta última imagen parece no haber más que un cable que "remuevo" digitalmente, así es, pero este cable tiene una historia absurda: recién terminada la remodelación del año 2008, cuando una nueva administración llegó a la presidencia municipal, se determinó que era necesario dar energía eléctrica a los comerciantes que se instalan, eventualmente, en el andador 5 de febrero.

Esto en sí no es cuestionable ni negativo, el problema fue que alguien, a pesar de estar recién terminada la remodelación y a pesar de los miles de pesos que costó hacer instalaciones subterráneas, alguien se dijo a sí mismo: "ahorita me cuelgo del tablero, amarro un cable por la mufa y cruzo la calle por arriba trenzando los hilos que saqué, lo amarro al poste de enfrente con alambritos y fijo un tablero malhecho de triplay con contactos".

Obviamente no tengo idea de qué pensó quien hizo ese arreglo, pero lo cierto es que la solución implica un menosprecio absoluto a lo que ya se consiguió. Es como poner un tendedero de ropa en la sala de la casa. Quitar los cables que existen de hace muchos años es difícil, pero poner cables aéreos donde no había…

Iniciando por donde debí iniciar, sobre todo para quienes no estén familiarizados con esta zona o con la arqueología de esta región comento lo siguiente: en el municipio de Comonfort existen al menos cinco zonas arqueológicas y muchos más vestigios de éstas, muy probablemente desarrolladas en los primeros siglos del primer milenio de nuestra era.

Existen al menos ciento cincuenta sitios en el estado de Guanajuato que pueden considerarse cercanos a éste, ya sea por su contemporaneidad, por sus elementos arquitectónicos o por sus sistemas constructivos aunque, como se comprenderá, las similitudes y diferencias son muchas entre todos estos sitios. Es decir, este sitio no es un caso aislado, ni siquiera en nuestro municipio.

La zona arqueológica de El Cerro de Los Remedios se localiza en la cara Sur del cerro del mismo nombre, a una altitud promedio de aproximadamente 1870 msnm, es decir setenta metros sobre el nivel del centro de la población. Debo decir, ya que menciono el centro de la población, que en línea recta hay escasos mil metros de calles pavimentadas, desde la plaza cívica hasta la zona arqueológica. Es decir que el recorrido se puede hacer perfectamente a pie aunque, debo aclarar que los últimos trescientos metros, por la inclinación de la calle, ameritan un esfuerzo especial pero, de qué otro modo vamos a salvar los setenta metros de diferencia de altitudes que cito arriba. Esto, hasta donde alcanzo a recordar, es una circunstancia única, dado que para acceder a casi cualquier zona arqueológica hay que desplazarse varias decenas de kilómetros desde la población más cercana. Esta situación también se da en las zonas arqueológicas abiertas al público en el estado de Guanajuato.

Esta cercanía ha tenido sus pros y sus contras: favoreció el cuidado de la propia zona y la denuncia de los intentos de saqueo pero, al estar cerca de la población el espacio fue utilizado para muy diferentes usos, desde paseos y escapadas hasta los célebres "Pollos" del 2 de septiembre. La gente, sin mala intención y sin tener conciencia de la destrucción que provocaban, tomaba cualquier piedra para usarla de silla o de tribuna. Del mismo modo a más de alguna persona se le ocurrió tomar piedras para edificaciones contemporáneas. Afortunadamente el tipo de piedra predominante en el sitio no es apta para la mampostería. Es muy probable que la piedra volcánica existente (que además es la mayoría) provenga del propio cerro o de un lugar cercano pero, afortunadamente, no es una piedra apropiada para la fabricación de molcajetes, caso contrario ya quedaría muy poco de las edificaciones prehispánicas, dada nuestra muy añeja tradición de fabricar metates y molcajetes de alta calidad, justamente en este lugar. Prueba de ello son las innumerables minas que, hasta antes del inicio formal de las exploraciones, existían en este mismo lugar, la mayoría de ellas se han ido rellenando, pero en las áreas donde se ubicaban los talleres de labrado, el sustrato sobre el que se trabajaba fue compactándose poco a poco al grado que conformó una masa sólida que no pudo ser excavada para retirarse y se extrajo completa en su espesor de más de medio metro.

No es por justificar la destrucción mencionada, pero para los ojos no entrenados lo que existe en la zona son un montón de piedras y cerritos: formaciones naturales en el terreno. Esto es también producto de más de mil años de despoblamiento.

Pero no imagine usted, amable lector, que el día que esta zona sea abierta al público y usted asista emocionado, va a encontrar los mismos cerritos y las mismas piedras de siempre.

Un factor es el hecho de que la zona es extensa, treinta y ocho hectáreas: 380,000 m2. Eso no sería problema, salvo que los propios encargados de la exploración arqueológica y su personal, también están a cargo del cuidado de ésta y al decir "el cuidado" hablamos de la vegetación que, en el tiempo de lluvias es muy invasiva y debe ser controlada y en el tiempo de secas le da por incendiarse, o es incendiada intencionalmente. El año pasado los incendios de ambos tipos se contabilizaron por docenas y, si bien el cuerpo de bomberos del municipio acude al llamado, los propios trabajadores del sitio dan inicio a las labores de sofocar el fuego, incluso han encontrado que atacar el pastizal que se quema con un trapeador húmedo da resultados más rápidos que los apagafuegos que, con fragmentos de manguera, utiliza el cuerpo de bomberos. Todo esto sin considerar el enorme riesgo que el humo y el fuego entrañan.

Tampoco es raro que alguien rompa la alambrada y acceda, a veces, hasta para robar leña y, en algunas circunstancias, lo que encuentren a la mano. Por ese motivo también se debe distraer personal en labores de vigilancia y mantenimiento de la alambrada.

Pero no se crea que existe un distanciamiento entre la gente del barrio con la zona arqueológica, además del evidente factor de identidad, llega a ser una fuente de empleo temporal más que idónea, por la escasa distancia de las viviendas del barrio al área de trabajo. Además en ciertas partes, que no involucran edificaciones, temporalmente se ha permitido la permanencia de artesanos del molcajete que, además, tienen permitido explotar ciertas zonas para la obtención de la piedra, si bien el uso de explosivos está prohibido.

De manera adicional, pero muy conveniente, las áreas de la zona que no involucran construcciones y guardan una distancia con éstas, han sido reforestadas, evidentemente con especies de la zona, para que ameriten los menos cuidados posibles, pero esos pocos cuidados, dada la extensión del área, también ameritan algo de tiempo laboral.

Aunado a todo esto, la plantilla fija de trabajadores era de seis personas y se ha reducido a cinco. En ocasiones, cuando esto es posible, se recurre a programas de trabajo temporal y es cuando todo puede avanzar un poco más. Pero las circunstancias que describo convierten el trabajo de exploración en una indeseable secuencia de avances y retrocesos: Se excava, se analiza un área, se consolida y se preserva, pero casi de inmediato hay que distraer esfuerzos en apagar un incendio, en reparar la alambrada o en cortar la hierba.

Si la maravillosa labor de explorar una zona arqueológica no es razón suficiente para apoyar este proyecto, su explotación turística debiera motivar, quizás más, a los tres niveles de gobierno, pero sobre todo al municipal que sería el más beneficiado con ello. Es muy difícil decir cuánto tiempo se dilatará un trabajo de estas características, pero dar un plazo, contando con tan escasos apoyos, es absolutamente imposible.

Deseo fervientemente que la labor esmerada, profesional y con un alto grado de altruismo que está llevándose a cabo en esta zona arqueológica sea recompensada para que pueda llegar a feliz término. El conocimiento de lo que aquí existió y de quienes aquí habitaron es razón suficiente para otorgar el apoyo necesario. Añádase a ello el innegable beneficio de una zona arqueológica abierta al público a la que, como ya dijimos, se llega caminando desde el centro de la población. Si estos apoyos llegan, estarán agradecidos los chamacuarenses de hoy, los de las generaciones futuras y aquellos que llegaron y florecieron en este lugar, muchos siglos antes, incluso, de que a alguien se le ocurriera llamarlo Chamacuero.

Agradezco al arqueólogo Omar Cruces Cervantes, su invitación, la detallada información que nos proporcionó y su amabilidad durante esta visita. Así como al Joven Nico sus comentarios pertinentes sobre estos trabajos.

La zona arqueológica del Cerro de Los Remedios

Desde hace varias décadas, en el municipio se tiene conciencia de la existencia de una zona arqueológica en el cerro de Los Remedios. Años después se tuvo conciencia de la riqueza arqueológica de todo el municipio, pero para que dicha conciencia se generalizara fue necesario el esfuerzo de algunos esmerados chamacuerenses, como el profesor Plácido Santana quien no dejó de llamar la atención del INAH sobre la existencia de estas zonas, ni de los no tan eventuales saqueos o destrucciones involuntarias. Es fama que, hacia sus últimos años, sus constantes apariciones en las oficinas de dicho Instituto, no eran tan bien recibidas por algunos de sus funcionarios. Esto último ni remotamente nos preocupa a los chamacuerenses, qué bueno que haya habido quien asumiera con tal denuedo la defensa de nuestro patrimonio arqueológico.

Gracias a esfuerzos como ese, poco a poco fue posible realizar todo el proceso legal para conformar lo que hoy es un espacio arqueológico en proceso de exploración. Esto se dice muy sencillo, pero implica un largo proceso que involucra muchos aspectos, desde el estatus del propio predio, sus accesos o su uso actual, por no mencionar las características de los sitios en sí y su valor arqueológico como tal. Pero no es mi intención detallar ese proceso sino enfatizar que es sumamente afortunado que este sitio, ese que conocemos desde siempre, esté teniendo el mejor destino que un sitio arqueológico pueda tener y hablo de su exploración formal, la que nos aportará toneladas y toneladas de información al respecto de nuestros ancestros. La explotación turística, con todo y los beneficios económicos que provoque, no es el objetivo primordial cuando se realiza la exploración formal de un sitio, aunque siempre es una consecuencia.

Pese a lo que acabo de mencionar, será fantástico el día en que, en una sola calle, los chamacuerenses (y por supuesto los visitantes) podamos acceder a un templo con retablos barrocos del siglo XVIII, una zona arqueológica de la Tradición El Bajío y un espacio de gran valor ecológico que culmina en un templo de arquitectura contemporánea y un imponente mirador. Todo en una sola calle. Con suerte y nombran Pueblo Mágico a Comonfort, no perdón, ya lo nombraron.

Sin embargo, la exploración formal de este sitio arqueológico dista mucho de ser una fiesta de reafirmación y descubrimientos del periodo Formativo y del periodo Clásico; en días pasados tuve la fortuna de realizar una visita a esta Zona Arqueológica, gracias a la amable invitación del Arqueólogo Omar Cruces Cervantes; bueno, debo aclarar que yo le pregunté si se podía visitar la zona y él, amablemente, me invitó a realizar esta visita. Digo que la exploración no es una fiesta por diferentes motivos de los que hablaremos más adelante, pero que involucran la extensión misma del sitio, su ubicación y, de manera destacada, la irregularidad con que los apoyos y los recursos pueden aplicarse a este objetivo.

Como los sitios arqueológicos de la época y de la región, nuestra zona cuenta con basamentos piramidales, plazas y patios hundidos. Pero sólo son perceptibles para los especialistas, ellos se avocan a una minuciosa labor de excavación en donde toda la información obtenida es registrada. Posteriormente realizan acciones tendientes a la preservación de estos vestigios. Puedo asegurarle que, para mi vista neófita, resulta increíble cómo se ha dado esta transformación en los elementos que, hasta este momento, llevan ese grado de intervención. Es realmente emotivo revalorar los vestigios, esos que, de algún modo siempre estuvieron (y no) a la vista para constatar el grado de civilización que existía, a mil metros de la plaza cívica, hace más de mil quinientos años.

Actualmente se dice que este sitio era el que tenía mayor relevancia en el entorno del Valle de Chamacuero y en relación a los otros sitios del municipio, dada su ubicación estratégica que, paradójicamente, le permite una visión casi total del entorno y, a la vez, permanecer semiescondido en la falda del cerro. Por lo mismo y por las características de las edificaciones existentes, con toda seguridad este era, además, un centro ceremonial.

Aquí hago un paréntesis para contarle algo singular, en algún punto del área de trabajo se realizó una exploración minuciosa en una pequeña cepa, se extrajo, capa por capa, todo el material, colocándolo de manera ordenada para su recolocación. Una vez registrada la información que debía ser registrada, se procedió a recolocar el material, capa por capa, humectándolo para su compactación óptima. Fuera por esa humectación o por haber removido el material, el caso es que germinó una palma en esa cepa, como un regalo de la tierra para mayor singularidad de este sitio.

Creo que hay dos preguntas más bien irrelevantes en torno a cualquier zona arqueológica en exploración, debo aclarar que esto no me lo dijo el arqueólogo Omar Cruces, él es más comprensivo con las inquietudes de la gente. La primera pregunta irrelevante es ¿Qué han encontrado? Y la gente imagina que hay objetos de oro, piedras preciosas, figurillas de jade o de obsidiana. No hay nada de eso, ni siquiera vasijas de barro ni piedras labradas ni, para decirlo concretamente, nada que se pueda asegurar que pertenece a una zona arqueológica. Es decir que si usted toma una piedra del sitio, probablemente destruya evidencia arqueológica y la información que esa piedra, puesta en su lugar contenía, pero es una piedra como la que puede encontrar en el patio de su casa, o en cualquier otro sitio. Si alguien tomara uno de estos fragmentos no habrá modo alguno en que pueda demostrar que pertenece a un sitio arqueológico. Pero esa piedra removida de su lugar nos deja incompleto un maravilloso rompecabezas que en su momento nos hablará de cómo eran los pobladores de esta región hace, repito, más de 1,500 años.

La segunda pregunta es ¿estos pobladores eran chichimecas, otomíes o qué eran? Aquí si debo hacer uso del conocimiento arqueológico que apenas tengo y decirle que los pueblos prehispánicos a los que podemos asignarles un nombre original y un grupo etnolingüístico, datan cuando mucho del siglo XIII de nuestra era. Hacia atrás solo contamos con suposiciones; esto aplica para todo el territorio nacional. Como referencia el nombre de Teotihuacán fue asignado por los mexicas cuando dicha zona tenía varios siglos de haber sido despoblada, pero ni ellos sabían quiénes habían habitado o construido esas imponentes pirámides. Lo mismo aplica para los pueblos del periodo clásico. Cuando visité la zona arqueológica de Ranas, cercana a San Joaquín, Qro., me agradó que, en uno de esos letreros informativos (que poca gente lee), se decía que en esa zona y una zona vecina, fueron pobladas por un grupo humano a quienes, por no tener un modo de denominarlo, los llamaron serranos. Quiero decir, que para desarrollos culturales tan antiguos, cualquier nombre será asignado contemporáneamente. Dicho sea de paso, toltecas, chichimecas, mexicas, purépechas, pames, son pueblos muy posteriores a los pobladores de la Tradición Bajío (300 a 700 d.c.), a la que corresponden la mayoría de los sitios en el estado.

Luego de criticar y responder preguntas que, en realidad nadie ha hecho todavía, regreso a lo que mencioné al principio. Hay varios factores que impiden que los trabajos arqueológicos se lleven a cabo en el tiempo que todos, incluidos los propios arqueólogos, quisieran.